Menonton Buku: Peristiwa

Pembekuan 20 Tahun Teater Garasi

Oleh: Shohifur Ridho Ilahi

Buku adalah peristiwa pembekuan ingatan dan hal-hal di

sekitar masa lalu. Buku melampaui kerja-kerja dokumentasi. Ia hadir untuk

menjadi peristiwa yang lain bagi dirinya dan pembaca, suatu peristiwa pemaknaan

atas sejarah dengan referensi konteks ruang-waktu yang tengah berlangsung di

masa kini.

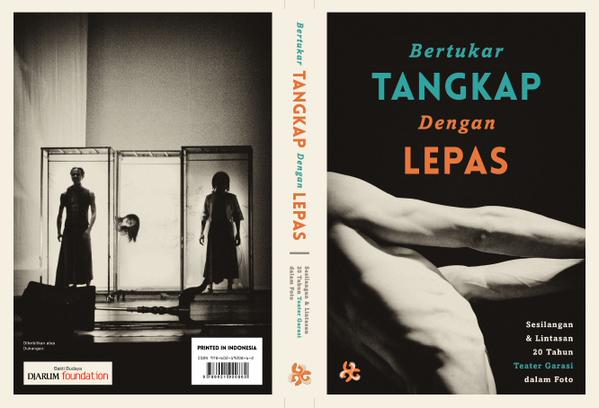

Melalui buku Bertukar Tangkap

dengan Lepas; Sesilangan dan Lintasan 20 Tahun Teater Garasi dalam Foto dan Bertukar Tangkap dengan Lepas; Sesilangan

dan Lintasan 20 Tahun Teater Garasi dalam Esai, peristiwa pembekuan

berlangsung. Halaman demi halaman buku membangkitkan situasi yang dulu,

memproyeksikan ‘masa lalu’ yang ‘di situ’ ke dalam aku-pembaca yang ‘kini’ dan

‘di sini’. Dua buku ini berdiri sopan di samping gelaran Karnaval 20 tahun

Teater Garasi pada Desember 2013 lalu, yang juga

terdapat peristiwa pembekuan: pameran kostum, properti, poster, naskah dan

benda-benda lainnya yang dianggap representatif. Rekaman pentas dalam format video,

pementaskan ulang (reenactment) dan penciptaan

ulang (recreation) yang dilakukan

oleh beberapa aktor muda Yogyakarta atas sebagian pertunjukan Teater Garasi

selama dua dasawarsa ini juga mengambil peran dalam upaya penghadiran.

Katalog

Pada buku pertama, kita bersihadap dengan kumpulan foto 20

tahun perjalanan Teater Garasi. Foto-foto yang dikurasi Budi N.D Dharmawan dari

43 ribu foto itu semacam upaya pengisahan dirinya ke dalam sebuah periode

masyarakat di mana foto-foto kurang dipandang sebagai sebuah kesadaran untuk

merawat ingatan, namun tak lebih dari presentasi ketubuhan ke hadapan publik

melalui benda-benda teknologi. Dalam konteks yang demikian, buku ini sudah

menunjukkan sisi performatifitas dan mekanisme teatrikalnya.

Foto-foto dalam buku ini dibagi dalam empat bagian,

segendang-sepenarian dengan empat periode yang dirumuskan oleh Teater Garasi

sendiri: periode 1: 1993-1998;

Pertunjukan Mahasiswa di Akhir Sebuah Era: Awal yang Menentukan Watak,

periode 2: 1999-2001: Transisi;

Merumuskan Ulang Pertanyaan-pertanyaan: Apropriasi dan Adaptasi, periode 3:

2002-2007; Menjelajah Dunia dari Rumah

Kaca: Laboratorium Penciptaan Teater, periode 4: 2008-2013; Keluar ke Jalan, Memasuki Kenyataan di Ruang-ruang Antara:

Menuju Garasi Performance Institute.

Saya cenderung melihat foto sebagai katalog sejarah dan

paket wisata ke masa lalu. Mengunjungi pribadi-pribadi yang tampak asing,

melihat peristiwa sedalam-sedetailnya, menikmati keintiman sebaik-sejujurnya.

Kecenderungan ini membawa saya pada asumsi bahwa ketimbang foto-foto dua

periode terakhir yang mungkin dipotret oleh seorang fotografer profesional

dengan kamera mutakhir, foto-foto amatir pada dua periode awal tersebut justru

jauh lebih berkisah, sebab pada dirinya sudah menunjukkan kondisinya: foto-foto

itu dibuat dengan teknik alakadarnya, dengan kondisi gambar yang amatiran, tapi

justru dengan itulah sebuah zaman direpresentasikan: menunjukkan secara

telanjang kisah dan sudut pandangnya.

Menikmati foto menjadi pengalaman visual tersendiri yang berbeda dengan pengalaman (audio-)visual

dalam menonton pertunjukan di panggung. Hubungan sapasial dan temporal

menemukan konteksnya ketika terjadi pergeseran dari ‘peristiwa menonton’ gambar

yang bergerak (panggung) ke ‘peristiwa melihat’ gambar yang beku (foto). Namun

karena foto adalah jenis peristiwa yang kedua, maka tulisan Farah Wardani dalam

buku yang kedua tentang pengalamannya menonton sejumlah pertunjukan Teater

Garasi melalui arsip video menjadi relevan: sejauh mana sebuah arsip (foto)

bisa menghadirkan kembali momen tersebut, atau sejauh mana momen itu tereduksi

dalam arsip?

Trilogi

Teater sebagai alternatif alat baca kenyataan sosial dan

keterlibatan secara dialektis dengan publik adalah paradigma yang

dikumandangkan Teater Garasi. Paradigma ini mendapat porsi yang baik pada

penciptaan pasca 98, di mana basis dan titik tolak penciptaannya bukan pada

naskah yang sudah ada, tetapi riset dan investigasi langsung atas isu sosial yang

terjadi di masyarakat. Karya-karya yang pola kerjanya demikian adalah: serial Waktu Batu 1-3 (2001-2004), Je.ja.l.an (2008) dan Tubuh Ketiga (2010).

Melalui pertunjukan itu, beragam persoalan masyarakat

dikuliti, ditunjukkan darah-daging-penyakitnya. Beragam tema dijelajahi,

merentang dari yang tradisional sampai kontemporer, dari mitos-mitos Jawa

sampai identitas masyarakat poskolonial, dari wacana urban sampai politik internasional,

dari isu kekerasan sampai gender, dan seterus-sebagainya.

Paradigma dan pola kerja yang dipraktikkan Teater Garasi disempurnakan

dengan pilihan artistiknya yang segar. Tema-tema tersebut dipertemukan, wacana

dan gagasan diduduk-beriringkan, simbol-simbol dimuncul-tampakkan, konteks

ruang waktu diruntuhkan, masa lalu dan kini dileburkan. Pada pertunjukan Je.ja.l.an dan Tubuh Ketiga posisi penonton dan pemain sama-sama aktif, jarak

ditiadakan, pembauran dilangsungkan, pelbagai disiplin seni dicairkan. Sifat

pertunjukan semacam ini mengisyaratkan keterbukaan. Partisipasi penonton adalah

kata lain dari gagasan emansipasi dan kebebasan.

Menonton karya Teater Garasi yang disebut di atas seperti

membaca esai dalam wujud visual, menyuntuki data dalam rupa benda-benda, mengkhidmati

wacana dalam tubuh sastra. Citraan berlapis-lapis, intelektualisme meraung-raung,

kekacauan panggung mendapat momennya dalam masyarakat hari ini di mana idiologi

kontemporer melapangkan benturan dan kebergegasan.

Esai-esai dalam buku yang disunting khusus oleh Nirwan Ahmad

Arsuka ini bisa dibayangkan sebagai trilogi. Satuan pertama, tulisan dari pelaku

atau orang dalam yang diwakili oleh Yudi Ahmad Tajudin dan Gunawan Maryanto. Dalam

masing-masing esainya, mereka sama-sama mencatat rekam proses pertunjukan yang

mereka sutradarai. Yudi bicara tentang proses Tubuh Ketiga dan Gunawan mencatat perjalanan Repertoar Hujan. Sudut pandang ini memang sangat dibutuhkan, ketika

literatur Teater Indonesia kekurangan catatan proses dari seorang pelaku. Tetapi,

seturut-sepandang dengan beberapa pengamat yang disampaikan pada peluncuran

buku ini beberapa waktu yang lalu (31-01-2015) di Yogyakarta, saya juga

menyayangkan sebab buku ini tidak menyertai catatan proses dari seorang aktor.

Catatan mereka penting dihadirkan, sebab paling tidak, publik mengetahui

bagaimana seorang aktor bergelut dengan dirinya dan dengan tokoh yang

diperankannya. Dalam tulisan itu, baik Yudi mau pun Gunawan sama-sama bertindak

sebagai sutradara. Di luar yang dianggap kurang itu, catatan mereka cukup

representatif untuk mengetahui dinamika proses: bagaimana Teater Garasi

memproduksi dan memaknai karya-karyanya.

Pengamatan

dari seorang pengamat-penonton merupakan satuan kedua yang diundang khusus

untuk kepentingan pembekuan dalam esai ini. Tulisan mereka menjadi penting

karena situasi ‘keberjarakan’. Mereka melihat hal-hal yang barangkali terlewat,

sekaligus kritik terhadap hal-hal yang belum dan telah dicapai, serta yang semestinya

dilakukan Teater Garasi, semisal kritik dari Nirwan Dewanto (Dua Belas Fragmen. Hal. 140). Baginya,

pertunjukan-pertunjukan Teater Garasi seperti parade kepintaran atau karnaval pustaka.

Teater Garasi ternyata juga terjangkit teater heroisme jenis kelima yang

berwujud intelektualisme. Purnanya, kepintaran harus selesai ketika sudah

sampai panggung. Kritik yang menyenangkan ini sekaligus melemahkan pernyataan gegabah

Alia Swastika (Teater Garasi Dua

Dasawarsa: Pandangan Politik Kaum Muda. Hal. 36), bahwa Teater Garasi—mengingat

sumbangan kelompok ini dalam pertumbuhan seni pertunjukan di Indonesia—telah

menjadi semacam ‘kanon’, sebuah pengakuan yang entah disambut atau diabaikan

oleh Teater Garasi sendiri. Sementara esai yang masing-masing ditulis oleh

Barbara Hatley, Wicaksono Adi, Afrizal Malna, Farah Wardani, Jennifer Lindsay,

Yoshi Fajar Kresno Murti, Marco Kusumawijaya dan Goenawan Mohamad adalah pengkayaan

wacana dan sudut pandang yang dimunculkan dari seorang pengamat-penonton. Tulisan-tulisan

mereka adalah diskusi yang membahagiakan.

Sedangkan

tulisan Intan Paramaditha (Goyang

Penasaran: Catatan dan Perjalanan) dan Landung Simatupang (Teater Garasi, Sekelumit Catatan dari

Keterlibatan Saya) termasuk dalam satuan ketiga, yaitu keterlibatan.

Keterlibatan mereka dalam salah satu nomor pertunjukan Teater Garasi perlu

diperhatikan dalam sudut pandang tersendiri. Catatan mereka menjadi unik,

ketika melakukan kerja bersama dengan kelompok yang mengikat dirinya dalam satu

unit kolektif seniman lintas disiplin yang diposisikan sebagai suatu perjumpaan

antara yang dari dalam dan dari luar.

Cermin

20 tahun adalah cermin untuk melihat dirinya, menengok

kembali bentangan panjang: jelajah ide dan wacana, eksplorasi artistik dan

sikap berkesenian. Cermin bukan sekadar penghadiran nostalgia atas capaian, tetapi

juga upaya memeriksa kembali dirinya dan mengidentifikasi sesuatu yang belum

dan seharusnya dikerjakan. Cermin sebagai sikap untuk terus belajar.

Dua buku ini bak pengantin di depan cermin, dan perlu

diduduk-sandingkan dalam pengkayaan daftar pustaka seni pertunjukan kita.